なぜ、ホームページの概要を説明するのかな?

これからホームページ作成を依頼するお客様に、ホームページの概要や作成費用や維持管理の費用について理解して頂くためです。

ホームページについては大体解るから必要ないよ。

そのようなお客様もざっと一読してくだされば幸いです。

いやいや是非とも読ませて頂きますよ。

ホームページとは

まず、最初にホームページを作成する「WordPress」について簡単に説明しますね。

ホームページ(以下「HP」)を作成する場合、ワードプレス(以下「WordPress」)というオープンリソースの無料の作成アプリケーションを使用して作成するのが一般的です。

WordPressはCMSの1種です。CMSとはcontent management systemの略称であり、コンテンツを管理するシステムのことです。

CMSを利用すればHTMLやCSS、PHPの専門プログラムを使えなくても、文章や画像などを組み合わせることでコンテンツを生成し、管理することが可能であり、業界や業種問わず利用されている仕組みです。このCMSは、このWordPressとMovableTypeの2つが2強ですが、WordPressはほぼ無料で作成・運用可能であるため、広く利用されているCMSです。

一昔前は、自分のPCにインストールしたHP作成ソフト(例:Homepage Builder等)で作成し、 サーバにアップロードして公開するものが一般的でした。HPの更新についても、ソフトのインストールされているPC端末で実施してその都度アップロードする必要がありました。

WordPressの場合には、このWordPress(アプリ)をインターネット上のサーバ内にインストールして、HPを作成します。サーバについては、自社サーバ、契約したクラウドサーバのどちらでも可能ですが、最近は、サーバメンテンスを提供しているレンタルサーバを活用するケースが一般的です。

WordPressの場合、クラウドサーバ上にアプリケーションがあるために、サーバ上の「ダッシュボード」という管理画面で、アカウント(ID)とパスワードを入力してアクセスして編集が実施可能です。インターネットに接続された端末さえあれば、「いつでも、どこでも、誰でも編集可能」であるというメリットがあります。

その反面、悪意のある第三者にアカウントとパスワードが漏れてしまうと、HPを乗っ取られたり、改竄されたりするリスクも伴うため、厳正な管理が必要となります。

ホームページの構成

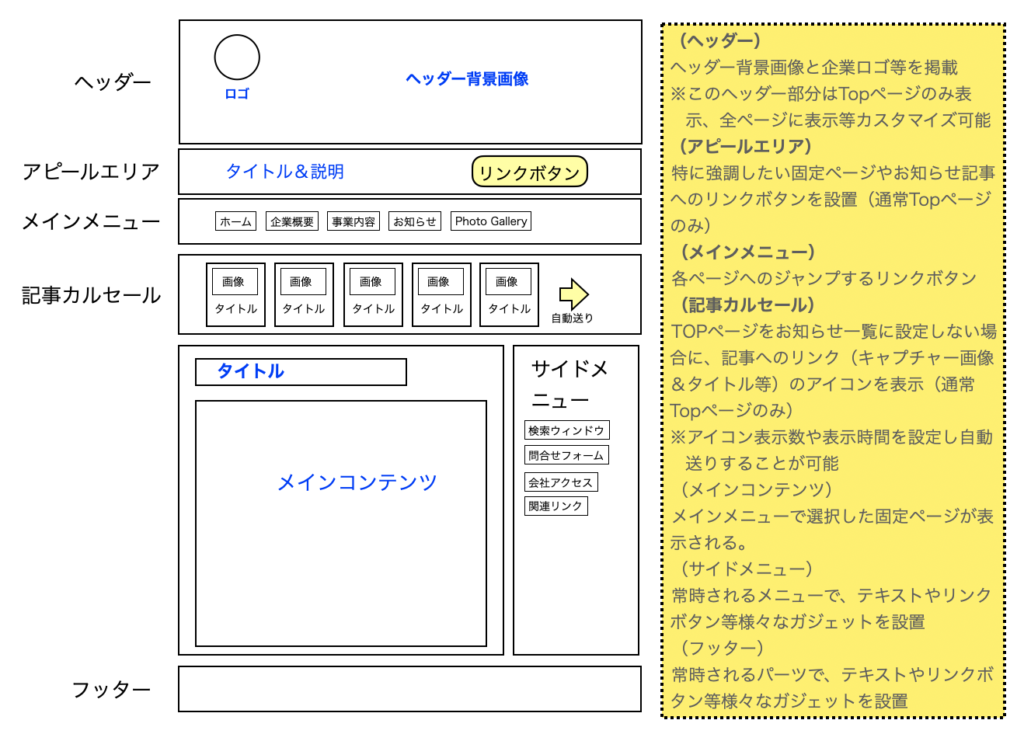

では、一般的なホームページの構成(見た目)がどうなっているか?「Cocoon」という無料テーマで作成したTopページ構成を例にして説明します。

Topページは、HPにアクセスした時に一番最初に表示される、HPで一番重要なページです。

メインメニューのその他の固定ページを表示する場合には、「メインメニュー」をクリックするとその固定ページにジャンプして表示されます。

メインメニューのその他の固定ページを表示する場合には、「メインメニュー」をクリックするとその固定ページにジャンプして表示されます。

「ヘッダー」「アピールエリア」「記事カルセール」のパート部分を表示又は非表示を選択したり、「お知らせ(一覧)」のサイドメニューのみを他のサイドメニューに変更したりとカスタマイズすることが可能です。

WordPressを使うと、無料のテーマを活用することにより、無料で当該テーマの標準機能を使用するだけで、それなりのHPを作成することが可能です。弊社のHPもこの「Cocoon」というテーマで作成しています。

一般的な基本となるホームページの構成は次のとおりです。

- 全般設定

- ヘッダー:Topページと各固定ページでは構成を変更することも可能

- フッター:全ページ共通が一般的

- サイドメニュー:お知らせページのみ個別に設定するケースが多い。

- Topページ

- 固有ヘッダー:ヘッダー画像・アピールエリア・記事カルセール

- メインコンテンツ:企業の最優先アピールコンテンツ

- 各固定ページ

- 会社の概要:社歴、役員等、資本金、取扱銀行、取引先・関連企業、企業組織編成(本社・支社等)

- 事業内容:事業の概要、詳細説明等

- 商品(又はサービス)紹介:どのような商品又はサービスを取り扱っているか、価格又は費用を掲載

- お知らせ:企業からの新しい商品、サービス、イベント等の紹介、お客様の声等を掲載

- お問合せ:お客様に、企業やHP掲載内容等への質問等を入力し投稿してもらうアンケートフォーム

- サイトマップ:サイト全体の記事(コンテンツ)のつながりを整理してまとめたもの

- プライバシーポリシー:個人情報保護方針を明記

追加機能

WordPressには、簡単に便利な機能を追加することができます。それは「プラグイン」と「ウィジェット」という機能です。それぞれ主なものについて簡単に説明します。

プラグイン

プラグインとは、WordPressの既存の機能や設定したテーマだけでは補えない便利な機能を追加・登録し、カスタマイズできるツールです。

WordPressは、利用者の目的に合わせて、自由な使い方ができるようにシンプルな機能で成り立っています。そのためWordPressを導入し、テーマを設定しただけだと補えない機能もあり、その機能を用途に合わせてプラグインで補います。

ユーザー目線で見た時に有用な代表例を3つ説明します。

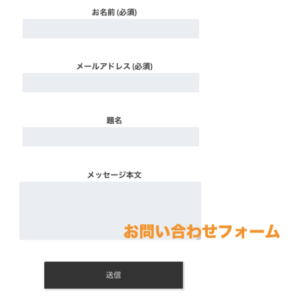

Contact Form 7

問い合わせフォーム作成用の日本製プラグインです。お問い合わせフォームの作成や自動メール返信機能などを簡単に設定できる。

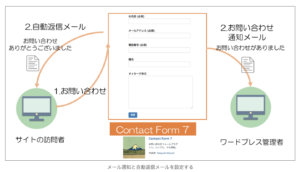

下記のようにお問い合わせフォームを作り、WordPress管理者へのメール通知と自動返信を行う設定について説明していきます。

訪問者への自動返信メールとWordPress管理者へのメール通知は下図のようになります。

このようにContact Form7を使用すると、訪問者が入力した内容に関して、フォーム入力内容に関して受領した旨をサイト訪問者に自動返信し、WordPress管理者(実際には実務担当者)へ通知されることになります。

このようにContact Form7を使用すると、訪問者が入力した内容に関して、フォーム入力内容に関して受領した旨をサイト訪問者に自動返信し、WordPress管理者(実際には実務担当者)へ通知されることになります。

WP-Members Membership Plugin

WordPressで会員サイト制作をする際の定番プラグインです。

HP上の固定ページや投稿記事に会員限定のアクセス権を設定可能です。

運用設定の一例をあげると、

- 基本的に固定ページ・投稿ページ全てログインを必要とする(個別で除外は可能)

- 利用者が自分でユーザー登録できるようにするため新規登録フォームを設ける

- ※ただし、管理者の承認を必要とする(ユーザーによる登録申請→管理者による承認→会員登録完了の流れ)

- パスワード忘れの機能とユーザー情報編集のためのプロフィールページを設ける

- ログインフォームは各ページ(又はサイドメニュー)に設ける

という感じになります。

PS Auto Sitemap

PS Auto Sitemapを利用することで、サイト訪問者向けのサイトマップが作成できます。

PS Auto Sitemapは、HTML形式のサイトマップを自動で作成できるとても便利なプラグインです。

ウィジェット

ブログパーツ(部品)のことです。WordPressでは、画像やテキスト、検索窓や投稿一覧など任意のウィジェット(ブログパーツ)を、固定ページや投稿の枠外に位置する、サイドバーやフッターなどに追加することができます。

「検索」ウィジェット

「検索」ウィジェットこれをサイドバーまたはヘッダーに追加することで、サイトでのコンテンツ探しを支援できます。

「最近の投稿」ウィジェット

訪問者に特定の行動を起こすように働きかける「行動喚起」機能。例えば、サイドメニューに「詳細はこちら」、「申込みはこちら」といった案内ボタンを簡単に設置できます。

「メディア」ウィジェット

サイドバーまたはフッターにメディアを追加すると、サイトに彩りを加え、ユーザーに見たり操作したりすることのできる要素を提供できます。

「画像」ウィジェットを使用して、サイドバーやフッターに任意の画像が表示できます。その画像にリンクを設定することも可能です。「動画」ウィジェットを使用すると、YouTubeまたはVimeoからサイトのウィジェットエリアに直接ビデオを埋め込むことができます。これは、サイトにトップページ専用の特別なウィジェットエリアがある場合に特に便利ですが、投稿の最後に到達したときに注意を引く方法としてフッターに設定することもできます。

なるほど、HPについて少しばかり理解できました。

それは良かったです。ホームページってこんな感じです。でも、HPを作って公開するためには、更に必要なことがあります。それを説明しますね。

サーバとドメインについて

サーバとドメインって、ホームページ作成とどう関連するのかな?

「サーバ」とは、作成したHPを保存する場所のことです。

「ドメイン」とは、簡単に言うと、HPの名前(住所+名前)みたいなものです。それも世界に1つだけのものって感じです。

WordPressでHPを作成・運用する上で、どうしても必要なサーバとドメインについて説明します。

ドメインについて

ドメインとは「インターネット上の住所」のことで、Webサイトがどこにあるかを判別する情報として利用します。

詳しく説明すると、Webサイトがどこにあるのかを判別する情報は、ドメインに紐づく「IPアドレス」というものにあります。IPアドレスは「000.00.00.00」のような数字で構成される文字列ですが、数字だけでは覚えづらいため、ドメイン名に変換してWebサイトの場所を示します。

ドメインはWebサイトのURLや、メールアドレスの中で使われています。

例えば、WebサイトのURLでは「https://expert-domain.com」の「expert-domain.com」部分がドメインです。

これに対して、メールアドレスでは「mail@expert-domain.com」の「expert-domain.com」部分が該当します。

メールアドレスでドメインを使用する場合、@以前の文字列を変えるだけで、メールアドレスを複数所持することが可能です。

このドメインには、「独自ドメイン」と「レンタルサーバ会社が無料提供しているドメイン」の2つがあります。

例えば、レンタルサーバ「X Server」が提供しているドメインは、X Serverが所有している独自ドメインに自分の好きな文字列を組み合わせて使います。イメージとしては、ドメインの一部を間借りするような状態です。

「https://●●●●.service.com」の「●●●●」の部分がサブドメインで、「.sevice.com」の部分がサービスの独自ドメインとなります。

この状態をサブドメインと呼びます。この場合、ドメイン自体の所有者は「X Server」となります。

一方、ドメイン取得サービスで自分で取得するドメインのことを「独自ドメイン」と呼びます。

「https://●●●●.com」の「●●●●.com」が独自ドメインとなります。

取得したドメインはユーザーの所有物となるため、レンタルサーバーなど、ドメインを利用するレンタルサーバサービスを変更してもそのまま使用可能となります。

独自ドメインのメリットについては

- 「好きな文字列にできる」

自分で取得したドメインなら、あなたのサイトのイメージにぴったりなドメイン名を付けることができます。サイトの内容や世界観をドメイン名で表すことで、覚えてもらいやすくなり、ブランドイメージを確立するひとつの要素となります。 - 「信頼度アップ」

ドメイン名に会社やお店の名前、サイト名を含ませることで認知度や信頼感を高めることができます。ドメインはメールアドレスとしても利用できるので、オリジナルのアドレスを使用することでビジネスでの信頼感を与えます。

ドメインについて理解しましたけど、ってことは?

ハイ、結論は、HPを作成する時は、「独自ドメイン」を取得しましょうねってことです。

次は、サーバについて説明しますね。

サーバについて

WordPressをインストールするサーバについては、自社サーバ、専門業者が提供しているレンタルサーバのどちらでも可能ですが、最近はメンテナンスも一緒に提供してもらえるレンタルサーバが主流となっております。

小規模のHPであれば、受注者企業が保有しているレンタルサーバに間借りして、独自ドメインだけを取得して作成・運用することも可能です。

弊社は「Xserver」のレンタルサーバを使用しておりますので、これを例にとり説明します。

ディスクスペース(SSD)により、X10(300GB)、X20(400GB)、X30(500GB)の3つの種類があり、それぞれメーリングリストやメールマガジンの作成制限が設けられています。

X10の場合を例にその仕様を説明すると、

- ディスク容量:300GB

- ドメインメールアカウント作成数:無制限(いくつでも作成可能)

- メーリングリスト作成数:20個(1個当たり500件のメンバーを登録可能)

- メールマガジン作成数:10個(1個当たり1000件のメールアドレスを登録可能)

- 無料独自SSL:提供あり

- サーバとユーザー間のデータと暗号化する機能で、公開URLが「https://●●●」の「s」が付加される。現状、URLに「s」が付加されないと、「セキュリティが完全ではなく安全でないサイト」と判定されるため、必須条件とされている。

- 独自ドメインの無料提供

- 新規にサーバをレンタル契約すると、当該サーバ契約を継続している間は、利用できる独自ドメインを1個利用できるサービスが無料で提供される(キャンペーン実施時)。

- 独自ドメインの年間使用料金は、一般的なもので、年間1,000〜2,000円程度です。

- レンタル料金:契約期間によって割引率が異なります。

- 1年契約:1,100円/月(1年間で13,300円)

- 2年契約:1,045円/月(2年間で25,080円)

- 3年契約:990円/月(3年間で35,640円)

- その他、3ヶ月、6ヶ月というのもありますが、その場合、レンタル料金はかなり割高に初期費用として3,300円が別途かかります。(年間契約の場合は無料)

弊社では、独自にレンタルサーバ契約を希望されるお客様には、X10の機能で十分と考え、X10の3年レンタル契約をおすすめしております。

一方、1つのHPを新規作成した場合、実際に300GBというディスクスペースが必要かと言うと、最初はこれほどの容量は必要ありませんが、将来の保守を考えた場合には、お客様が独自のサーバを契約したほうが良いケースが発生します。それについては後ほど説明します。

管理業務について

ドメインを取得・サーバ契約してHPが完成したら、これで終わりですね!

「独自サーバ契約のほうが良いケース」って気になりますね。

残念がら、それは「否」です。WordPressは非常に自由度の高いアプリで、ユーザーであるお客様自身が「新規記事の作成・公開」したり、「新規固定ページの作成・公開」したり出来ます。もちろん、それなりのスキルが必要になりますが。そのような作業を作成業者に外注すると、その分費用がかかることになります。

また、サーバの更新や、メールアカウント、メーリングリスト、メールマガジンの新規登録・削除等管理業務は自分たちで行う必要があるからです。

これらの作業をお客様自身がどこまで実施するかによって管理費が変わってきます。

サーバ維持管理業務

サーバ管理は、サーバ上の管理画面で実施します。この管理画面にアクセスするには、専用のアカウントとパスワードでログインして、各種設定を実施することになります。

X serverの場合、サーバ管理権限を、「契約者」、「管理者」、「サイト管理者」、「メール管理者」と4段階に分割して関するすることが可能です。

それぞれ下表のようになっております。

※1 簡単インストール機能において、作成済みのデータベースを利用することはできません。

※2 WordPress簡単インストール機能において、作成済みのデータベースを利用することはできません。

※3 サブFTPアカウント一覧には、操作許可されたドメイン名に紐づくアカウントのみ表示されます。接続先ディレクトリにサブFTPアカウントのドメイン名以下が設定されていない場合は、WebFTPへログインするためのリンクが表示されません。サブFTPアカウントを追加・変更する際、接続先ディレクトリにはサブFTPアカウントのドメイン名以下を設定する必要があります。FTP制限設定で、設定対象に「サーバーアカウント全体」は選択できません。

※4 MySQL一覧には、操作許可されたドメイン名に紐づくデータベース(簡単インストール機能で自動生成されたデータベース)のみ表示されます。表示されているデータベースに対してのみ、バックアップおよび復元を実行することができます。MySQLの新規追加はできません。

※5 ドメイン設定一覧には、操作許可されているドメイン名のみ表示されます。ドメイン名の新規追加、および、作成済みドメイン名の削除はできません。動作確認URL設定一覧には、操作許可されているドメイン名のサイトのみ表示されます。

※6 メールアカウント一覧には、操作許可されているドメイン名に紐づくアカウントのみ表示されます。

専門的な用語でよく分からない。

ですよね〜。お客様に関係するようなところだけ簡単に説明しますね。

「ドメインメールアドレス」について

名刺にメルアドを印刷していますが、そのアドレスが「・・・@gmail.com」や「・・・@yahoo.co.jp」だとカッコ悪いですよね。でも「◯◯◯@expertbus.biz」(下線部分が社名と同じでHPのドメイン名)だったら、信頼度が俄然UPします。

「メーリングリスト」について

同窓会や同好会で、1つのアドレスにメール送信すると、グループ総員に配信され、そのまま返信すると総員配信される「同胞メール」がこれに当たります。

「メールマガジン」について

よく企業から新製品紹介とかサービスについてメールが送ってくることがありますほね。これって、何らかの形でメルアドを知り得た企業側がメールマガジンという機能を活用して送っているようです。このメルマガには受信側が退会できる機能を明示できるように鳴っております。(良心的なメルマガにはその文言が追記されています。)

メルマガの場合、返信すると発信した企業側(又は団体側)担当者のみに送信されます。メーリングリストは登録メンバーで相互に送受信できるので、そこが違うところです。上手いこと使い分けて活用してくださいね。

もう一つ大事なことを忘れてました。

それは「管理者」権限があると何でもできるってことです。

自分で、新規ドメインの取得、既存ドメインのサブドメインの作成、新規サイトを作成、インターネット公開等何でも出来ちゃうんです。(もちろんサーバの家主だったらの話ですが)

自社でサーバレンタル契約をすることは、即ち「契約者」となり、サーバへのアクセス権の全権を有する権利があることを意味します。

一方、ドメインのみを取得して作成者がレンタルしているサーバにHPを開設(1軒屋を借りるのではなく間借り状態)した場合にはということは、「サイト管理者」と「メール管理者」のみのアクセス権しかないことになります。

通常、HPを新規作成を業者に依頼する場合には、ドメイン取得、サーバ契約からサイト作成までの全てを依頼して実施します。HP作成が完了して受領した時点から、サーバ維持管理とHP維持管理が必要となります。

自社でこの維持管理要員を確保できない場合には、作成業者に維持管理業務を委託することになります。この維持管理には当然ながら経費が発生することになリます。

可能であれば自社の社員で維持管理要員を養成し、自社で維持管理できる態勢を整備していくことで、これらの維持管理費を大幅に節約することが可能になリます。

「独自サーバ契約のほうが良いケース」ってココなんですね!

そのとおりです。HPをどのように活用したいかよく分からないとか、また予算もかけられずないのなら、取り敢えずベースになる部分だけHPを外注で作成して、自社でHP作成技術者を養成して、少しずつ自社のHPを充実させていくという選択肢もあるわけです。

そんな場合なら、最初から自社単独でレンタルサーバを契約しておくべきですね。

もちろん、開設当初は業者サーバで運用し、将来的には自社契約レンタルサーバに移転することも可能ですが、当然ながらこの移転作業にも経費がかかることになります。

HP開設時には、このサーバをどうするかもよく検討することが大切です。

HP維持管理業務について

HP維持管理業務は、当該HPの「ダッシュボード」というWordPress管理画面に、固有のアカウントとパスワードでアクセスして実施します。

HPは、1つのドメイン(又はサブドメイン)で1つのみ存在し得ます。すなわち、HP一つ一つに、固有のダッシュボードがあることになります。

ダッシュボードのアクセスURLは、「https://XXXX.com/wp-admin/」となります。当該HPのサイトURLが「https://XXXX.com/」ですので、この後に「wp-admin/」を追加したものになります。これ即ち、HPアプリの中にダッシュボードがあることを意味しています。

ちなみに、このHPのドメインは「XXXX.com」で、このドメインにサブドメイン「sub」を作成してHPを作成すると、サブドメインは「sub.XXXX.com」となります。

このダッシュボードのアクセス権については、サーバ管理画面よりも細分化されています。

WordPress では、サイトの所有者が各ユーザーに対してサイト内で利用できる機能を管理するための「権限グループ」という概念を使用します。サイトの所有者は権限グループに各ユーザーを含めることでタスクへのアクセス権を管理できます。タスクには投稿の作成と編集、固定ページの作成、カテゴリーの作成、コメントのモデレート、プラグインの管理、テーマの管理、他のユーザーの管理 などがあります。

WordPress にはあらかじめ定義された6個の権限グループがあります。「特権管理者」、「管理者」、「編集者」、「投稿者」、「寄稿者」、「購読者」です。簡単に説明すると、

- 特権管理者:サイトネットワーク管理機能や他のすべての機能へアクセスできるユーザー

- 管理者:シングルサイト内のすべての管理機能にアクセスできるユーザー

- 編集者:他のユーザーの投稿を含むすべての投稿を公開、管理できるユーザー

- 投稿者:自身の投稿を公開、管理できるユーザー

- 寄稿者:自身の投稿を編集・管理できるが、公開はできないユーザー

- 購読者 :プロフィール管理のみを実行できるユーザー

一般的なシングルサイトの場合には、「特権管理者」というものは不必要で、「管理者」以下のユーザー管理で運用しています。更に小規模なサイトの場合「管理者」のみのケースがほとんどです。

それでは、具体的にどのようなことができるのか?

- WordPressのバージョンアップに伴うサイトの更新作業

- 使用プラグインの更新作業

- 新規投稿の作成・公開

- 新規固定ページの作成・公開

- 既存コンテンツ(投稿・固定ページ)の修正・削除等編集

「管理者」権限では、HPのテーマ、メニューの変更等サイト全体を全く別物に変更することも可能です。既存のHPに対して何でもできるということは反面非常に怖いことでもあります。HPに関する相応の技量レベルを持っていないと、せっかく作成したHPがメチャクチャになってしまう危険性があるということです。

顧客側に、HP管理者、又はHP管理者候補となる人材がいない場合には、このHPの維持管理業務についても、外注依頼することになり、それなりの経費が発生することになります。

HP作成時のポイント(依頼時)

HP作成の目的は?

HPを作りたいという動機は、個人用としては、個人的に自分のブログを作って配信したいという人、トレンドの記事を掲載してアフィリエイト収入を得たい人等人それぞれです。

企業HPの場合には、会社企業に当たり取り敢えずHPが必要という「名刺代わり」としての作成のものから、集客や商品販売促進を目的のもの、HP上で商品販売するため「購入申込受付〜クレジットカード決済機能」を装備したものまで様々です。

まず最初に、「HPで、誰に、どのような情報を発信し、また、その結果どのような効果を得たいのか?」、即ち「HP作成の目的」を明確化することが重要なポイントです。

HPを作成する依頼者側がこの目的を明確に理解していれば、作成者側は、その目的を具現化するために必要な機能を考えて作成することが可能です。

HPを訪れる人は何らかの目的をもって訪問してきます。例えば、特定の商品やサービスの情報を得たいとか、今日名刺交換した人の企業情報を確認したいとか、様々です。

その時、まず最初に「Topページ」を訪れます。そのTopページには、見せたいもの、伝えたいもの、つまり「目的」又は「目的への導線(アクセス)リンク」を集約し適切に表示することです。これがポイントです。

つまり、訪問者の目的に、ダイレクトに訴えかける、インパクトのあるコンテンツを表現することです。

ホームページ作成の流れ

ホームページを作成するに当たっては、発注者側と受注者側が、それぞれ独自に準備したり作業することや、双方で説明・調整・合意するミーティングを実施する必要があります。受注者側に立って、発生する費用とタイアップさせながら説明します。

作成するHPの規模や種類によって異なりますが、標準的なケースの例示とします。

企画構成費(ディレクション費)

HP制作会社の窓口になるのが、「ディレクター」と呼ばれる人です。このディレクターの稼働費が、企画構成費(ディレクション費)になります。

ディレクターの仕事は、最初の提案書作成にはじまり、必要な内容やデザインテイストの提案、スケジュール管理、サーバ構成書などの仕様策定、カメラマンなど外部スタッフの調整など、実に多岐にわたります。

HP作成規模が大きくなれば、全体工数も大きくなるため、当然、制作費にかかるウェイトは大きくなり、数十万から数百万円になることも。会社によっては「全体金額の30%」とパーセンテージで提示するところもあります。

しかし、小規模のHP作成の場合には、それほどかからないのでご安心ください。

HP作成の実作業に入る前に作業の流れは次のようになります。

・ キックオフミーティング

⬇

・ サイトコンセプト(構成・デザイン等)提示&承認

⬇

・ 見積提示&合意

⬇

・ HP作成業務委託契約の締結

これらの作業にも実は経費(費用)が発生しています。HP見積りにしっかりと計上され、「◯◯◯1式:◯◯◯◯円」と表現されるのが一般的です。

しかし、発注者側の対応者がHP作成に関する基本的な知識がない場合には、基本的なことを理解してもらうという余分な作業が発生し、追加工数としてカウントされ追加請求されるケースもあります。実際には「1式」の中で対応する場合がほとんどですが。

問題は、余分な時間がかかることであり、スムーズな進捗が妨げられることです。発注側及び受注側が相互に相手の意図すること理解でき、作成スケジュールがストレスなく進捗できることが重要だと思います。

ホームページ(デザイン)制作費

ホームページ制作やWebサイト制作の見積もりの基準は「工数」となります。

工数と聞くと一見分かりづらく聞こえますが、ホームページやWebサイトでは、仕入原価や原材料などの「原価」と呼ばれる費用のほとんどが「人件費」となります。

そのため、各工程が「何名」で「何時間」その作業にかかるかが、最終的な見積もりに大きく左右します。

また、通常、工数は1時間当たりのデザイナーやエンジニアの単価が設定されており、その時間内で各工程を算出します。

しかし、それでは見積り自体が複雑となり、分かりづらいため、作業項目の内訳別に作業内容と単価で明記をされていることがほとんどです。

例)構成ラフ●●円、デザイン●●円、コーディング●●円といった具合となります。

そのため、制作スケジュールが長くなれば長くなるほど見積り費用は高くなると考えた方がよいでしょう。

HP作成時の見積りで使用される専門用語には、次のような用語があります。

- ディレクション:制作の進捗管理・品質管理からお客様とのお打ち合わせなど

- 構成ラフ:デザイン前のコンテンツや主な配置をまとめた構成案を行う工程

- デザイン:構成ラフをもとにカラーやテイストといったデザインを行う工程

- デザイン下層:デザインのトップページ以外を下層と呼び、デザインの要素が共通するため別計上となることが多い

- コーディング:デザイン後に実際にWebページとしてソースコードを用いる工程

- システム構築:自社内で更新を行うためのCMS(WordPressなど)による構築費用

- 撮影:カメラマンを用いて撮影を行うための費用

- アクセス解析設置:ホームページの訪問者や傾向を記録し分析するためのアクセス解析の導入設置

- ライティング:コンテンツ内の文章やインタビューを行う際のライティング費用

- ドメイン移管手続き:保有しているドメインの管理業者を変更すること

これは、大規模なHPやWEBサイト制作をWEB制作専門会社が使用する場合であって、小規模なHPを低価格で作成したいのであれば、もっと簡単な手順で作成することが可能です。

前述のように、WordPressは、無料テーマと無料のプラグイン(機能追加)を使用すれば、ドメイン取得料とサーバレンタル料を負担するだけで、それなりのHPが作成できます。凝ったデザインとか贅沢を言わなければ、安価で作成して運用することが可能です。

維持管理業務(維持管理費)

維持管理費には、サーバ維持管理とHP維持管理の2つがあり、内容については前述のとおりです。これらの維持管理業務のうち、「発注者側(運用者)がどれだけ担当するか?」によって、受注者側に支払う維持管理は安くもなり、高くもなります。

顧客側にこれらの維持管理業務をできる人材がいれば一番良いのですが、なかなかそうもいかないのが現実です。

弊社としましては、維持管理業務に追加して、これらの維持管理要員への要員養成プログラムも準備しております。

見積算定基準

HPを作成する費用の見積りについては、大きく次の3つに分けられます。その区分ごとに算定基準について簡単に説明します。

- HPの仕様に関する調整・見積費用

- 算定基準に関しては、工数根拠ではなく、「1式でいくら」の場合が多い。

- 発注側のHP関連知識が不十分で、調整があまりにも難航し長期に及ぶ場合には、別途経費を請求されるケースもあり得る。

- HPを作成する費用

- サーバ借用、ドメイン取得のための初期費用の含む。

- 作業の種類によっては「式」で算定されるものもあるが、費用を左右する大きな要素は、作成ページ数や追加設定機能数(プラグイン・ウィジェット等)で、個数で算定されるのが一般的です。

- HPの維持管理費用

- HP維持管理費用には、サーバ維持管理とHP維持管理の2種類があり、月払いと年一括払いがあり、少額の場合には年一括払いもありますが、通常月払いです。

- サーバ維持及びHP維持管理のうち、定期的及び定常的に実施するものは、「式」で算定。

- HP維持管理で、投稿記事新規作成やメールアカウント追加設定等、比較的容易に安価で実施するものついては、「件数」でカウントし、月末精算で受注者側の請求により支払うケースと、月当たりの上限件数を設定しておき「式」で一定金額に設定するケースの2つがある。